医療法人真正会 理事長 斉藤正身よりスタッフへのメッセージを綴っています。

今年度最後のメッセージは、「感謝」がテーマです。

真寿会35周年、真正会40周年の記念すべき年でしたが、「立派な大人になろう!」という 呼びかけに対して、多くのスタッフが「大人」を意識したチャレンジを様々な場面で実践して いたことが頼もしかったですね。沢山のゲストをお呼びして開催した「リビングルーム」では、 人生や仕事、そしてコミュニケーションなど、多くの示唆をいただきました。感謝です。

今年のボランティア活動は、とても落ち着いた気持ちでできたと思いますが、多くのスタッフが 積極的に参加してくれたこと、感謝感謝です。

個人的には大きく体調を崩すこともなく、大好きなゴルフに励み、国内外の旅行も楽しめて、 恒例のカレンダーを「写真」から「スケッチ」に路線変更したり、とても有意義な一年を 送ることができました。「写真」は新たな挑戦でモノクロームの世界に目覚めました(^^) 南病院の入院受付に数枚飾りましたが、結構いいですよ! 1枚添付しましたから、ぜひ ご鑑賞ください。

元あいなクリニックだったログハウスでは、昔集めた大好きなレコードを聞く環境が整い、 大きなスクリーンでサッカーや野球などを皆さんと一緒に大騒ぎして楽しめたことも新たな 趣味かもしれませんね。出張や会議、講演なのが多い一年でしたが、このような趣味の時間を 皆さんと共有できたことも感謝ですね!

来年度も心に余裕を持ちながら、継続する強い意志と勇気ある開拓スピリットを仕事の面でも 発揮できるように頑張りたいと思います。スタッフの皆さん今後ともよろしくお願いしますね。

年度の変わり目は、入職してくるスタッフもいれば、個々の事情で退職するスタッフもいます。

今日、真正会に入職予定の新人リハスタッフ15名が全員国家試験に合格したという報告がありました。

良かった良かった、ホッとしました。そして、退職することになったスタッフ4名と関連団体 に出向することになったスタッフ1名が挨拶に来てくれました。別れは寂しいですが、みんな 元気に旅立っていきました。「笑顔」が解決してくれること、「勇気」を持つことの大切さを 贈る言葉にしました。みんな頑張れ!!

理事長

昨日、地域包括支援センター「かすみ」主催の「オレンジ・カフェ」が霞ヶ関公民館でオープンしました。 月1回の開業?ですが、50名近い方々が賑やかで温かい時間(とき)を楽しんでいらっしゃいました。 ご承知のように、オランダの「アルツハイマー・カフェ」を参考にした認知症の方やご家族、そして民生委員や 地域住民、そして医療・福祉の関係者が一同に介して「ひと時」を共有するカフェですが、実際に参加してみて その必要性を改めて感じました。

私が視察をしたオランダのカフェはデイケアの場所を活用した週1回夜間営業のスタイルでアルコールもOKで、2006年当時全国6ヶ所で取り組まれていましたが、2011年には220ヶ所を超えるまでに拡大しているそうです。なぜそんな勢いで増えていくのか、今回参加してみてようやく本当に理解できた気がします。

決して日頃から交流のある人たちでなくても、同じ地域で生活している、同じ時代を生きてきた、あるいは同じ悩みを抱えている…など、集う人たちが何らかの接点を持ちながら、そのつながりを強くしていく様は、誰もが求めているものに他ならないと実感できました。

私自身も参加されたある女性からお母様が中央病院で以前働いていた栄養課のスタッフだったことを伺い、35年前ぐらいの学生当時、毎朝私の登校時に病院の食堂の窓から「いってらっしゃい、今日も頑張って勉強してらっしゃい」と声をかけてくださったことを娘さんにも伝えていたことを聞き、懐かしさだけでなく感謝の気持ちが改めて思い出されました。栄養課のオバサマたちには本当に毎朝励ましてもらってましたからね(^^);;

ちょっと話しが横道に逸れましたが、カフェは、時間が経つに従っておしゃべりのトーンがどんどん上がり、メモリーブックを見ながら若かりし頃の流行歌を合唱したり、本当に驚きました!!なんて素敵なイベントでしょう!私の立場では、様々な形でこのような取り組みが川越市内のあちこちで開催されるように頑張りたいですね。

詳細はまた「かすみ」から報告があると思いますが、「だいとう」「小仙波」「よしの」のスタッフたちや在宅サービスのメンバーが一緒に盛り上げている姿が印象的でした。次回は3月29日(金)に霞ヶ関公民館でオープンするそうですよ(^^)

参加は自由ですから施設の入居者や入院患者さん、そのご家族などもお誘いしてみたらいかがでしょうか?

「カフェ」の温もりは、きっと認知症の人たちにも伝わっているでしょうね(^^)

*メモリーブックについては開発チームからスタッフブログで紹介してほしいと思います。

理事長

年末に<120>を送ったばかりなので、新年のメッセージが少し遅くなりました。改めて、明けましておめでとうございます。今年も皆さんが幸せな一年を送ることができるように理事長として頑張ります!

さて、この明日へのメッセージだけでなく、真寿会・真正会スタッフのブログが始まって半年が経ちましたね。どのチームのブログも個性豊かで本当に楽しませてもらっています。いつも皆さんと一緒にいるわけではないので、私にとっては貴重な情報源?です。チームによってブログの頻度はかなり違いますが、せっかく始めたことですから、少ないところは新年を迎えてもっと積極的になってもらえると嬉しいですね。

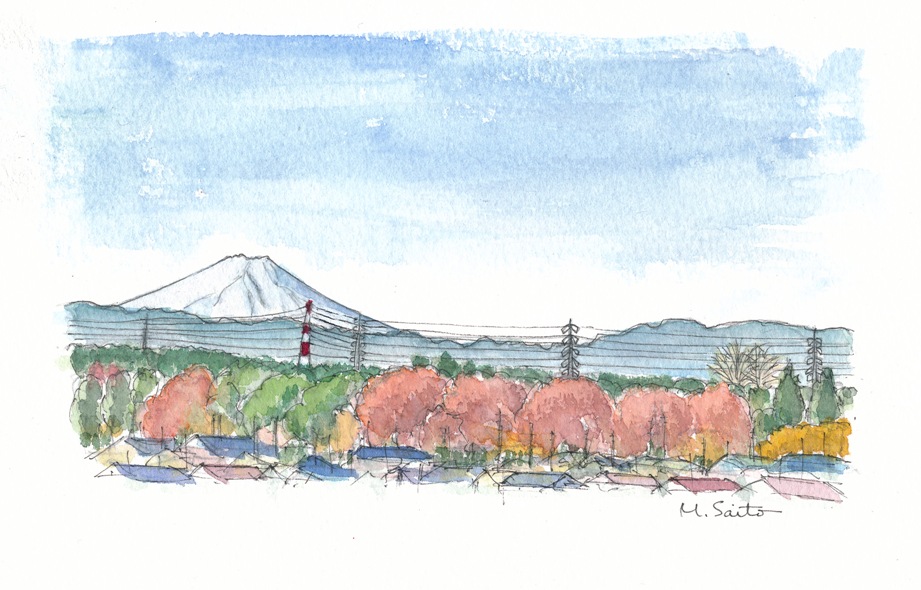

今年のカレンダーですが結構評判が良かった?ので、調子に乗って年賀状も水彩画にしました。霞ヶ関南病院の屋上から真寿園の方角に富士山が望めます。真寿園の雑木林がかなり生い茂ってしまったので秋に間伐しましたが、そのお陰で秩父連山から連なるように富士山が一望できるようになりました。年賀状のスケッチを性懲りもなく添付しましたのでご批評ください。スケッチしたのは日中でしたが、真っ白な雪化粧の富士が朝日や夕日でオレンジ色や真っ赤に染まる姿は本当に美しいですね。また、日が落ちてからのシルエットも素敵ですよ。ぜひ皆さん時間のあるときに5階の屋上にいらしてください。ただし、富士山がきれいに見えるときは風が強く寒い時ですから、防寒を忘れずに(^^)

それにしても昨日の降雪は凄かった…朝晩の路面の凍結に気をつけてくださいね。

理事長

あっという間の一年でしたね。真寿会35周年、真正会40周年という私たちにとって大きな節目の年でした。社会貢献を事業理念に加えて2年目になりますが、震災のボランティアだけでなく、地域社会に対する貢献を意識したディスカッションも始まっていますね。頼もしい限りです。

さてこのような時期だからこそ、改めて意識して実践してほしいことがあります。それは「介護心得」です。「クレド」として常時持っていると思いますが、斉藤正男会長が私たちに遺してくれた贈り物ですよね。もちろん朝礼や会議の際に唱和していることは承知していますが、先日ロータリークラブに卓話で呼んでいただいたときに、会長さんが私たちの「介護心得」を紹介してくださいました。感謝、感謝でしたね。法人以外の方が読み上げる「介護心得」は、とても新鮮に感じられ、なんて素敵な言葉なんだろうと手前味噌ながら再確認させていただきました。

ここでは項目のみの紹介になりますが、改めて「介護心得」を意識してください。利用者の方々ばかりでなく、仲間に対しても大事な「心得」ですよね。

理事長

昨日は40回目の開設記念日でした。開設者の一人である勤続40年の池田弘先生はもちろん、30年の小峰妙子先生をはじめ、20年4名、10年18名のスタッフの皆さんの表彰が行われました。皆さんおめでとうございました。そしてありがとうございました。

毎年お配りしているカレンダーが出来上がりました。今回は水彩スケッチ(イラスト?)です。 添付している文書を以下に載せました。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Look on the bright side!

斉藤正男会長から受け継いで、風景写真のカレンダーを毎年お配りしていましたが、今回は下手の横好き「水彩スケッチ」です。以前よりスケッチブックを携帯し、思いついたことをメモしたり、研修時にはレポート用紙代わり、眠くなると講師の似顔絵などを描き、素敵な景色に出会ったときには写真とともに水彩固形絵具でその風景を描くことが日常になっていました。

というわけで今回はスタッフたちのお世辞に乗せられ、水彩画ということになりました。

カナダのバンクーバーで研修を終え、週末に出かけたカナディアン・ロッキーへの国道で、生態系の保持と飛び出し事故を防ぐ目的で動物が横切れるように、道路の上に陸橋のような「アニマル・オーバーパス」が数ヶ所架けられていました。

先住は動物たちなんですね。

前を走るキャンピングカーの後ろ姿が、震災ボランティアに出かけるスタッフたちの勇姿とダブり、描きながら胸が熱くなりました。私たちのキャンピングカーは今でも避難所や仮設住宅に毎週出かけています。感謝・感謝・感謝です!

私たちは、これから先も横道に逸れることなく力強く前進します。ご期待ください。

理事長 斉藤正身

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

来年のカレンダーが出来上がるとほっとしますが、すぐに再来年のことを考え始めます(^^);;

*実際のカレンダーもダウンロードできます。

*平川昭治さんからのお手紙は、今後「Hirakawa\’s Room」として独立したブログになりますのでお楽しみください。

理事長

平川昭治さんは、脊髄損傷のため長い間当法人の入院から在宅のすべてのサービスを受けられ、現在は訪問診療・看護・リハ、そして中央クリニックのデイリビングに通われています。

すでに製造が終了しているワードプロセッサーを器用に使われて、毎月私が伺ったときにお手紙を下さいます。

内容はご家族の近況報告が中心でしたが、最近になり面白い川越の昔話なども教えてくださいます。

そこで「明日へのメッセージ」を活用して、スタッフの皆さんが知って得する平川さんからの情報を時々掲載させていただくことになりました。ご本人も結構乗り気なので今後の展開が楽しみです。

平川昭治さんからのお手紙はこちら

※PDFファイルになります

理事長

先々週の水曜日、月に1回行っている「早朝勉強会」がありました。今回のテーマは「療養病床」です。

担当のスタッフが老人病院~介護力強化型病院~療養病床の歴史を中心に調べてきて、それに対して真正会はどのように考え、どのように対処してきたかを私がコメントするというスタイルで進められました。

当時のことを一生懸命思い出しながら、社会的な背景によって制度自体が揺れ動きながらも今の療養病床につながった「物語」を、私たち法人の導入に至る過程を交えながら参加した約20名のスタッフたちに伝えました。おそらく初めて聞くようなエピソードばかりだったせいか、驚いたり頷いたり、眠い眼を擦りながら真剣に聞いていた皆さんにとっては何らか得るものがあるだろうと思いながら具体な部分まで詳細に話しました。

勉強会のテーマにあまり興味のある人がいないせいなのか、早朝がネックなのか、あるいはスピーカーの力不足か徐々に参加者が減ってきていますが、勉強会に向けて予習をし、資料を準備している主要なメンバーたちにとっては大きな財産です。特に数回にわたった認知症の勉強会に関しては私自身も勉強になりました。

スタッフの皆さんと直接的なコミュニケーションがとれる機会が減っていますから、このような勉強会はとても貴重です。また、リハビリテーション外来で患者さんやご家族、そして携わるスタッフたちとの接点はこれからも大切にしていきたいと思っています。

先日病棟の夕食会に参加しました。とてもアットホームな雰囲気で、患者さんたちとの会話も弾み、本当に楽しいひと時でした。しかしながら、ちょっと気になることもありました。その場で病棟のスタッフには話しましたが、他の病棟や事業所のみなさんにも再確認してもらいたいので…

端座位の重要性は皆さん認識していて、どの病棟でも実践してますよね。しかし、テーブルの高さのことを忘れていませんか?車椅子のままで食事をすることも出来るだけ避けたいですね。このことは各部署のマネジャー、サブマネジャーは十分理解していると思いますが、それにしてはかなり疎かになっていますよ。多くのテーブルが高さ調整ができるものに買い換えたにもかかわらず、もっと言えば、高さ調整できるかどうかも知らないスタッフがいたことや同席しているスタッフが食べにくそうにしている患者さんの状況を課題と思っていないことには驚きました。

外部の講演や看護学校の授業の時に必ずと言って良いほど端座位姿勢の効用をお話ししています。時間が許せば椅子に座って適正な高さで食事をすることの重要性も話しています。リハビリテーションやケアの基本ですよね。

まさか自分のところで実践されていないとは…

これからは『私たちの病院でもできていませんが…』と前置きしてから話さなければならないですね。そんなことをしないで済むようにもう一度各チームで確認し、実践して下さい。

大事なことは続けて下さい。

やるべきことは忘れないで下さい。

伝えることを疎かにしないで下さい。

札幌に向かう機上にて

理事長

もう9月って思っても、相変わらずの暑い日々ですね。

長崎からの帰路、機上でメッセージ中です。

日本リハビリテーション病院施設協会の拡大三役会が昨晩行われました。

グラバー邸に近いホテルに泊まり、今日は帰るだけなので少しゆっくりした気持ちで町歩きも考えましたが、やっぱり暑かったですね、空港に直行しました。

昨晩は少々お酒も入ったので明日のリハビリテーションを皆さんで熱く語り合いました。

気がつけばホテルの宴会場でありながら何と午前1時半…凄い討論会でした。

2年おきに診療報酬、3年毎に介護報酬の改定があるため、ほぼ毎年どちらかの改定か同時改定がありますが、来年春は久しぶりに何もありません。このような時こそじっくり「明日」を考えようというのが今回のテーマでした。

各々の専門分野や担当している委員会に関する意見を報告し合っていきます。

途轍もなく広く深い範囲ですから、とても1回集まって結論の出ることではありませんが、やはり地域包括ケアに関する意見交換が最も時間がかかり一番白熱したかもしれません。

地域の捉え方が国が示すようなわけにはいかないですね。地域リハビリテーションの概念をベースにした有益な包括ケアにしたいものです。

長崎でもう一つ素晴らしい出会いがありました。障害者や高齢者の口腔ケアに本気で取り組んでいる二人の歯科医です。お二人とも決して若い世代ではありませんが、経験に裏打ちされた前向きなお話しに感動しました。改めて食の大切さも痛感しました。

その上、縁は異なものですね!何と一人の先生は南病院に入院され、現在DRCを利用されている方の口腔ケアにかかわっていらしたそうで、私のことをよくご存知でした。

「一度お会いしたかった!』とご挨拶されてこちらが恐縮してしまいました。

40周年の記念で行われている「リビングルーム?」は、私の大好きな方々に人生を語っていただいていますが、この歯医者さんお二人との出会いは決して偶然ではない気がします。できるだけ早い時期に「口腔ケアの実践」と「リビングルーム」にご招待したいと思っています。眼から鱗のお話しのオンパレードですよ、楽しみですね(^^)

隣りの席の方もパソコンで仕事でしょうか?あれっ、前の席や反対側の方も…

土曜日だというのに本当に日本人は仕事熱心だね!と思ったら、前の席の方はゲームで、隣の席の方は映画観賞…何だか嬉しくなりました。

理事長

ホームページ上で公開することになって2通目のメッセージです。

やはり今まで以上に言葉を選ぶようになりますね。

バカヤローなんて言えないね(^^);;

しかし、スタッフの皆さんに伝えたい思いは変わらないのであまり意識しないで今まで通りに伝えていきたいと思います。

札幌の病院との人事交流に続いて、大分県の病院とも11月頃から始まる予定です。

とっても面白い試みだね!特に私たちの法人でしか働いたことがないスタッフたちにとって絶好のチャンスだと思いますよ。真寿会でも施設長の人脈を活用してスタートするでしょう。

*病院名は各病院からご了解が得られれば、改めて公表します。

そう言えば、真寿園で実施されている真正会スタッフのボランティア「活動の会」の懇親会の席でも、真寿会の介護スタッフが南病院の業務体験をしたいという話しになりました。とっても良いことです!

ある程度のルールは必要でしょうが、早めにスタートして下さい。

昨日、旧騎西高校の双葉町役場に行ってきました。皆さんご存知の通り、今でも埼玉県内の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、そして当法人のすべてのスタッフが活動していますが、現在も210名以上の方々が避難生活を続けています。

いらっしゃる方々の多くは高齢者ですが、役場の方も私たちの支援活動を高く評価して下さっています。現在はマシン利用やデイサービス等への支援が中心ですが、参加されている方々の体力測定の結果がかなり良いという報告もあり喜んでいらっしゃいました。双葉町民の福島県内仮設住宅への支援も継続していますね。

キャンピングカーでの移動は大変でしょうが、車に興味を持って集まってくれる人たちもいるそうです。啓蒙活動のチャンスですね!

以下、役場の方とのやりとりです。

(役) 役場の移転は決まっていないけど、決まったとしても騎西高校で生活を続ける方はいると思います。……… いろいろ大変ですけど…

(斉) 失礼なことを言いますが、私たちとっては支援は「研修」の場だとも思っています。

継続して行くことに対して感謝の気持ちさえありますから気になさらないで下さい。

(役) そう言っていただけると、こちらこそ嬉しい限りです。いつも申し訳ない気持ちで一杯でしたから…

この会話でもわかるように、今後も継続できることを有り難いと感じるのは私たちです。

まだまだ続く…いつまで…なんて言い草は、決して私たちから言ってはいけない言葉です。

支援できることに感謝の気持ちを忘れずに…(^^)

好評だった炊き出しも再度計画しましょう!9月頃かな?

時期をみて、被災3県を巡回視察しようと思っています。私たちがかかわっている地域だけでなく、被災状況、復興に向けた取り組み、そしておそらく画一的ではない仮設住宅での生活を見聞きすることは、災害だけではなく私たちの日常の仕事にも役立つでしょう。

今回は「名言?」を準備していましたが、急きょ震災関連のメッセージを皆さんに伝えることにしました。

暑さに負けずガンバロー(^^)/~~

理事長

今号からホームページ上で公開することになりました「明日へのメッセージ」です。今まで真寿会・真正会のスタッフにメール配信の形で伝えてきた私からの「思い」ですが、これからもスタイルを変えずに皆さんに本音を伝えていきたいと思います。

さて、先週の木曜日に恒例の海外視察から帰ってきました。今回はカナダのバンクーバーが中心の研修旅行でした。出発ギリギリまで視察先が決定できなかったので、参加したスタッフたちだけでなく私自身もかなり焦りましたが、案ずるほどのことはなく、どの視察先でも大歓待を受けました。参加した皆さんの結束力や向学心、チームとしての成熟度が予想以上に高く、とても誇らしい気持ちになりましたが、詳細は参加メンバー(チーム)から報告があると思いますので楽しみにしていて下さい。ここでは、視察先の話しではありませんが、今までにも感じていたことですが、改めて今回も感じたことを皆さんに伝えたいと思います。

それは、思っていた以上にスタッフの皆さんが自分たちの「職場」のことを知らないということです。もちろん直接働いているユニットや病棟、部署に関しては本当に頑張ってくれていると思っていますが、例えば別階のユニットや病棟、違う建物のサービス、ホームと病院など、もっともっと関心を持ってほしいですね。私たちのサービスは個々が勝手に動いているわけではありません。個々のサービスがかかわり合いながら、対象となる方々に対して最良のサービスを提供していることを自覚してほしいと思います。海外研修に行かなければ仲間の仕事を理解できないのでは困っちゃいます。

いかがですか?今流行りの「検定」みたいですが、案外知らないことがあるんじゃないですか?

特に入職して3年目を迎えたスタッフの皆さん、少し周りが見えてきたと思いますから、興味や関心の目を少し広げてみて下さい。そして新人の皆さんに伝えていきましょう!

4年以上の皆さんは知っていて当たり前だと思って下さいね…。

海外研修に行って、改めて感じたことをメッセージとして皆さんに伝えました。

理事長